L’uomo al centro del mondo: l’umanesimo

Col termine Umanesimo gli studiosi indicano il vasto movimento di rinnovamento culturale, artistico e filosofico che caratterizzò la civiltà europea nel corso del Quattrocento e che si pose come forte rottura rispetto al pensiero medievale dei secc. XIII-XIV, soprattutto mettendo l’uomo al centro della visione della vita e del mondo e sostituendo così l’antropocentrismo al teocentrismo che aveva contraddistinto l’epoca precedente. La civiltà umanistica non è comunque una rivoluzione improvvisa e sorta dal nulla, ma si presenta come il compimento di un processo evolutivo già iniziato nel Trecento e che vide soprattutto Francesco Petrarca come un precursore di tante tendenze poi sviluppatesi nel secolo seguente, per cui si può indicare il grande poeta come un pre-umanista a tutti gli effetti, mentre su un piano più modesto fu significativa anche la figura del suo amico e seguace Giovanni Boccaccio. Da questo punto di vista l’Umanesimo non fece altro che proseguire e ampliare la linea di pensiero iniziata da Petrarca e da altri intellettuali dei circoli pre-umanisti attivi nell’ultimo scorcio del XIV sec., così come il Rinascimento agli inizi del Cinquecento fu la splendida fioritura artistica che caratterizzò la vita di corte in Italia e che si pone in stretta continuità col secolo precedente, al punto che alcuni studiosi preferiscono parlare di civiltà umanistico-rinascimentale e non distinguere tra i due periodi (tra cui tuttavia esistono alcune importanti differenze).

L’Umanesimo si colloca dunque lungo l’arco di tutto il XV sec. e le date tradizionalmente adottate come limiti cronologici sono il 1400 e il 1492, anno quest’ultimo significativo in quanto con la scoperta dell’America inizia un processo storico che chiude di fatto il Medioevo e sancisce l’inizio dell’Età Moderna, mentre anche la morte di Lorenzo de’ Medici segna l’inizio di un periodo di gravi crisi e guerre che sconvolgono l’Italia e che saranno oggetto di studi e riflessioni da parte degli scrittori rinascimentali, soprattutto Niccolò Machiavelli. L’età umanistica si può ulteriormente dividere in due fasi, la prima corrispondente alla prima metà del secolo e caratterizzata dalla produzione in latino e dal declino del volgare (fino al 1441, anno del “certame coronario” indetto da L. B. Alberti che riporta in auge il volgare, oppure sino al 1469 anno dell’ascesa al potere di Lorenzo de’ Medici), mentre la seconda va dalla metà del Quattrocento sino al 1492 e vede la rinascita della grande letteratura volgare, distinta dall’opera di alcuni importanti scrittori tra cui lo stesso Lorenzo, Pulci, Poliziano e Boiardo. Va da sé che tali date sono puramente indicative e alcuni autori del Rinascimento sono già attivi alla fine del XV sec., anche se la cultura rinascimentale appare segnata da alcuni grandi temi (la canonizzazione dei generi letterari, la questione della lingua, la riflessione politica, la rinascita del teatro) che in quanto tali non appaiono ancora durante l’Umanesimo ed è questa la ragione per cui val la pena trattare le due fasi in modo separato, pur tenendo presenti i molti elementi di continuità.

L’uomo al centro di tutto

Rispetto alla civiltà medievale l’Umanesimo vede soprattutto l’affermarsi di una visione antropocentrica che mette l’uomo al centro della vita e del mondo e ne rivaluta molti aspetti prima considerati come marginali o subordinati alla concezione teocentrica del Medioevo, per cui si comincia a distinguere tra divinae litterae e humane litterae: si distingue cioè tra la letteratura che si occupa di Dio e delle questioni propriamente religiose e quella che invece si deve occupare della dimensione umana e terrena, due piani che fino al Trecento erano strettamente collegati e che ora appaiono separati l’uno dall’altro, dotati di un’importanza assolutamente paritetica. La novità non è assoluta, in quanto già le opere di Petrarca e Boccaccio avevano aperto la strada alla rappresentazione dell’uomo e delle sue vicende non più subordinate alla volontà di Dio (si pensi soprattutto al Decameron e alla sua apparente distanza dall’elemento religioso), tuttavia nell’Umanesimo il processo viene portato alle sue estreme conseguenze e, soprattutto, l’uomo diventa padrone di se stesso e protagonista del suo destino nel mondo, senza le remore religiose o i timori di punizioni divine che ancora caratterizzavano il pensiero degli scrittori precedenti. Ciò non significa che l’Umanesimo sia irreligioso o che i suoi autori assumano posizioni apertamente atee, ma è innegabile che la figura umana venga fortemente rivalutata e non sia più vista come qualcosa di fragile e precario di fronte alla grandezza di Dio, anzi si nutre una fiducia ottimistica nelle capacità dell’uomo di plasmare la propria vita e di ricercare la propria felicità in questa terra con le sue capacità, cosa che ha spinto alcuni studiosi a parlare dell’uomo come un essere quasi “divinizzato” e il cui ruolo nel mondo assume un’importanza da protagonista.

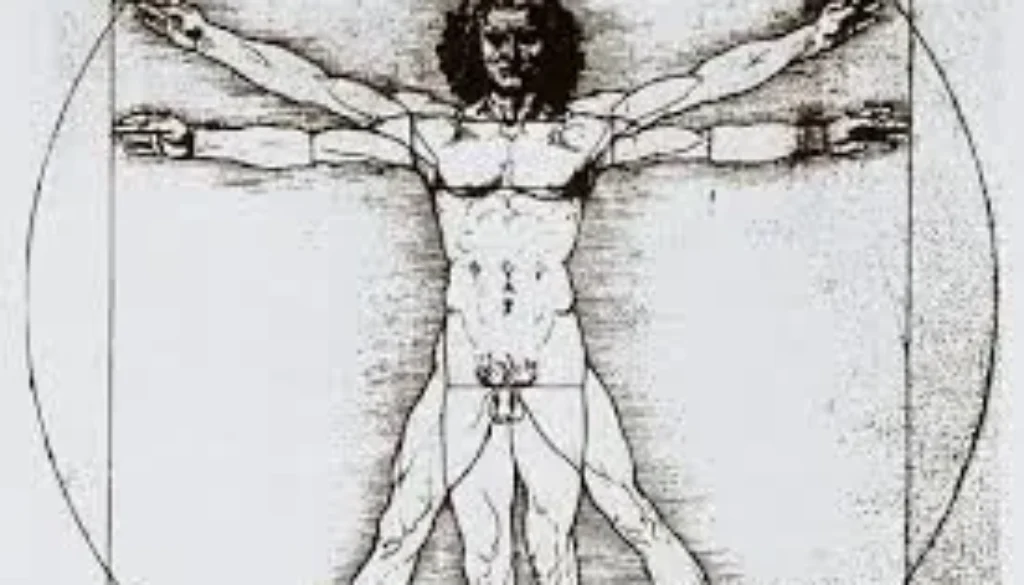

Legata a questo aspetto vi è poi anche la rivalutazione del corpo umano che non è più visto quale “prigione dell’anima” o fonte di sporcizia e peccato come avveniva di frequente nel Medioevo, ma al contrario è considerato una sorta di macchina perfetta creata da Dio a sua immagine e somiglianza e dunque dotata di armonia e proporzioni geometriche, oggetto di studi di carattere pre-scientifico e artistico (l’esempio più noto è lo schizzo di Leonardo da Vinci noto come “uomo vitruviano”, divenuta l’immagine simbolo dell’Umanesimo). Del corpo si rivaluta quindi la fisicità e la materialità e vengono esaltati anche i piaceri che esso può dare all’uomo, non più visti come qualcosa di peccaminoso da reprimere e soffocare ma come una parte naturale della vita che è perfettamente lecito assecondare, anche nel caso del piacere sessuale che non solo non viene più condannato in sé ma, al contrario, celebrato come qualcosa ordinato appositamente da Dio per spingere l’uomo all’atto della riproduzione e quindi alla conservazione della specie umana (una posizione simile, in parte, a quella già emersa nel Decameron di Boccaccio. Autori significativi a questo riguardo sono Giovanni Pico della Mirandola, autore di una Oratio de hominis dignitate in cui esalta la dignità e la libertà dell’uomo, nonché la sua capacità di forgiare il proprio destino in senso classico e Giannozzo Manetti, che scrisse un trattato in latino intitolato De dignitate et excellentia hominis in cui il corpo umano viene celebrato per la sua perfezione e la predisposizione a godere di particolari piaceri, tra cui quello erotico che viene esaltato per motivazioni analoghe a quelle già viste in Boccaccio e in altri umanisti del XV secolo